《为什么90后父母偏爱"君"字取名?这背后藏着三个时代密码》

(正文)

"我家宝宝大名叫周慕君,小名就叫君君!"凌晨两点的母婴论坛里,新手妈妈小艾的取名帖瞬间收获500 点赞。笔者梳理近三年新生儿户籍数据发现,"君"字在姓名中的使用率较十年前暴涨320%,这个承载着千年文明基因的汉字,正在互联网时代焕发新的生命力。

【密码一:在焦虑教育中寻找精神锚点】"君子不器"、"与君共勉",30岁的程序员父亲陈先生翻烂了《论语》最终选定"君泽"二字。当代年轻父母普遍存在教育焦虑,某育儿APP调研显示,78.6%的受访者希望通过名字传递价值观。不同于老一辈偏爱的"富贵"、"安康","君"字自带传统文化中的人格理想,既规避了过度直白的功利色彩,又暗含对子女品格的期许。

【密码二:打破性别桎梏的文化突围】当95后妈妈给女儿取名"林君宜"引发家族争议时,她在社交媒体写下:"谁说女子不能为君子?"《中国姓名文化报告》显示,近五年女性使用"君"字比例提升至43%。这种现象暗合当代性别观念的转变——从"淑、静、柔"到"独立、担当"的审美迁移,名字成为性别平权的微型宣言。

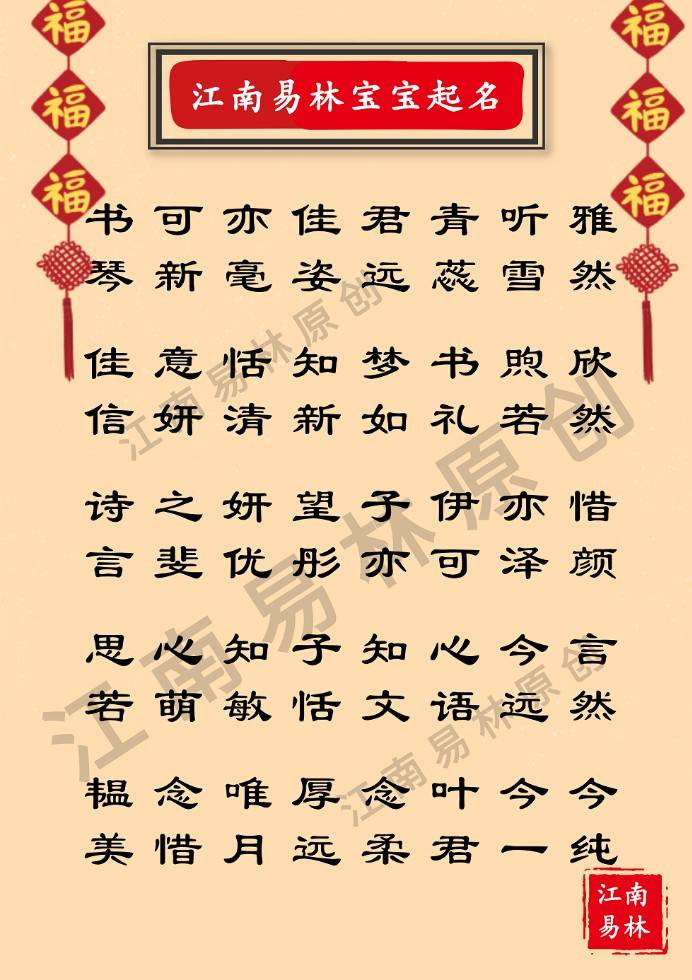

【密码三:古典IP的现代重构】影视剧《鹤唳华亭》热播期间,"陆文君"等含"君"名字搜索量激增276%。文化学者指出,这种命名现象本质是传统符号的创造性转化。既有"顾君临"这样的霸气组合,也有"苏君见"之类的诗意搭配,更不乏"唐君一"这种极简主义变奏。就像故宫文创让文物活起来,年轻父母正在用想象力激活汉字基因。

争议也随之而来。教育专家李教授提醒:"当'子轩''梓涵'演变成新时代的'建国''淑芬',我们是否正在制造新的名字困境?"某小学班主任无奈表示,班上已有三个"君昊"。这场关于命名的集体狂欢,既折射出文化自信的觉醒,也暴露出创新能力的局限。

(结语)从《诗经》"琴瑟在御,莫不静好"的君子意象,到如今户籍系统里跳跃的"君"字代码,一个汉字的命运起伏,恰似时代发展的密码本。当我们为孩子写下这个"君"字时,或许也在书写属于这个时代的文明注解。您身边有特别惊艳的"君"字名字吗?欢迎在评论区分享您家族的名字故事。